视频 | 19世纪的上海,冒险家的“乐园”

时讯

看看新闻Knews

2019-09-24 18:17

这里叫十六铺,一个在黄浦江上陪伴了上海百年的码头。上海,面向大海,南北海岸线的中点,无数人曾从这里走上码头,融进上海。人们从这里南来北往、漂洋过海。它是终点,也是起点。如今过往的已成历史,十六铺只剩了这个轮渡站。

自上世纪90年代起,30多年间,黄浦江有了12座大桥、14条隧道,但依然有人愿意坐摆渡船,往来于浦东、浦西间。对一些人来说,坐轮渡是他们最便捷的过江方式。对还有一些人,则是怀旧,因为从轮渡上能感受到当年黄浦江的气息。

无论怎样,“十六铺”三个字,依然特别。

因为,它见证了上海开埠。冒险家们从这里纷至沓来,现代工商业从这里开枝散叶;这里更是这座移民城市中无数人人生的转折点。

十六铺,它见证了风云际会,时代转捩;海纳百川,文化的潮流,在都市繁华里奔腾;

它见证了红色的火种在时代夹缝中燎原;见证了这座城市在华夏危亡中的尊严;它见证了百年更迭,人世代谢,时代的新生。

上海的历程,近现代中国浮沉嬗变的缩影。

十六铺向北500米,就是外滩了。

这座外滩信号塔,不仅早于外滩的高楼,也是太平洋西岸最早的现代气象信号塔,曾经它还是远东第一高塔。这座给海上的轮船指引着上海方向的信号塔,最初叫“郭实猎信号塔”。

自开埠后,这座城市的街道、建筑,多以洋人名字命名,但郭实猎显然是个中国名字。

在英国国家肖像馆,我们竟找到了他的肖像。

一张洋人的脸,却穿着福建渔民的服装,就像他的名字一样中西合璧。郭实猎1803年出生于普鲁士,传教士。肖像画于1833年,那一年他30岁。自25岁以后,他一直活跃在中国东南沿海和东南亚一带。他不仅能讲一口中国官话,闽南话、广府话、潮州话和客家话同样应付自如。关于他的名字,按习惯应该翻译为郭士立或郭实礼,这是翻译的问题吗?在香港海事博物馆,我们看见他自己的亲笔签名,就是郭实猎。

这究竟是个怎样的人?他是实实在在地猎到了什么?塔为什么以他命名?

1832年,郭实猎乘坐东印度公司“阿美士德勋爵号”沿中国南海岸线一路北上。这是一次“发现上海”的旅程。航行中郭实猎是翻译。他是为了传教,“阿美士德号”则是为了鸦片贸易,并搜集中国沿海城市和港口的情报。

这个语言的天才,与中国人沟通、搜集情报,颇有功劳。给鸦片商做翻译,似乎有违上帝的教诲;但跟随商船又能到更多的地方传教,而且不菲的酬劳是传教需要的。于是——

“每次停泊,都会发生戏剧性的一幕:郭实猎在船的一边派发传教单;船的另一边则在卸鸦片”。—— Wolfgang Franke 《中国与西方》1962年

东印度公司以贩卖鸦片闻名。这样沿着中国海岸线侦查的航行一共三次。

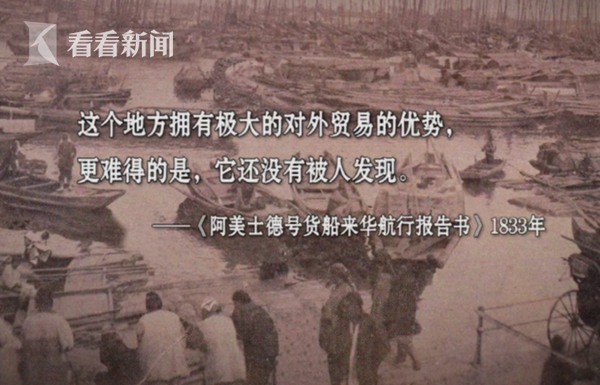

短短7天,就有400多艘载重量在100吨到400吨之间的帆船,从吴淞口进入上海城东面的码头。——《阿美士德号货船来华航行报告书》1833年

他们还发现,其中一半来自北方,另一半从南面的福建、台湾、广东和暹罗等地而来。

“这是商业中心上海第一次被带入欧洲的视线中,以前对它的些许评价都是不相符的。这个地方拥有极大的对外贸易的优势,更难得的是,它还没有被人发现。”——1833年《阿美士德号货船来华航行报告书》

郭实猎和东印度公司当年共同的成果,今天就收藏在大英图书馆。

由大小不同的一千艘船只组成的整个中国舰队,都抵御不了英国的一艘战舰。——《阿美士德号货船来华航行报告书》

这是一场即将到来的战争的前奏。“阿美士德号”获得的第一手情报,后来成为鸦片战争中英军作战计划的依据;而他们对广州以外的厦门、福州、宁波、上海等地的调查,正是《南京条约》选定五口通商的依据。

史家说,郭实猎发现了一座伟大的城市,并预言了它的未来。这,也许就是当年这座远东第一高塔为什么用郭实猎来命名的原因。但同时不得不说的是,他也是那场大灾难的引火者。

我们在美国哈佛的燕京图书馆,找到了《东西洋考每月统记传》。这是近代中国最早出版的中文期刊。对传播近代科技文化,它有开创之功。影响了中国也影响了日本的《海国图志》就大量参考引用了《东西洋考每月统记传》。

同样令人意外的是,刊物主编叫“爱汉者”。

“爱汉者”很了解中国人,愚昧、顽固、自大。

他办这份刊物,为的是让中国了解世界,以传播“福音”。但因为了解中国,他同时作出以下的判断:“采取商议的办法,将会得不到任何结果”,而通过武力,方可达到目的。

事实就是这样:一个传教士、一个汉学家、一个语言天才,是上帝的仆人,相信爱能改变一切,却又总是与战争相伴随行;自喻“爱汉者”,却又总能在灾难中看见他的影子。

相信这就是郭实猎们当年在黄浦江上见到的景象。画作描绘了十九世纪初,上海城东门外万帆林立、商铺云集的盛况。

在上海博物馆陈列着一幅同类型的画,但它描绘的是上海的西面,距十六铺50公里的繁华。600年前,那是上海的出海口。

上海是千年古港,距今6000年前就有史前人类——马家浜文化;

三国时期,因本地人常使用"沪"——一种捕鱼的竹栅,隶属东吴的上海得此别称;

唐宋以后,地处长江入海口、南北海运的航线中心、背靠长江流域富庶的腹地,上海得天独厚地成为海上丝绸之路的重要港口;

唐代,华亭县设立,为苏州府属邑,这是上海第一个独立行政建置;元代,华亭县升松江府,黄浦江十六铺,日臻“海舶辐辏”、“蕃商云集”。

到十九世纪初,这片江南的鱼米之乡已处处透露出资本主义萌芽,似乎期待着一种力量,再用力将它往前推一把。

但那时,没有人知道,打破它的力量竟然是罪恶的鸦片贸易。可以肯定的是,郭实猎们和鸦片贩子最早闻到了上海与其广袤腹地联系的气息。

老大帝国已身处“三千年未有之大变局”,但它依然在顾影自怜。终于,为了鸦片贸易的那场战争,降临了。1842年6月16日,大海的波浪扑向上海,血腥而残酷。

这是上海吴淞口,一场战争的纪念地。这沧桑斑驳的大炮,见证了177年前的惨烈和屈辱。

大炮前的浮雕,再现了当年的悲壮。

“君不见陈老佛,手执红旗呼战士,以一当十皆奋起,炮声人声震百里,夷人当之皆披靡” ——1842年 陈庆镛 《题陈忠愍公化成遗像》

诗中的陈老佛,就是陈化成,江南水师提督。他已74岁,战死在吴淞口。

有文记载,其死后“逾十日而公面目如生,怒视不瞑。”

一个民族的悲怆,一个文明古国的命运,一个老人不瞑的眼睛凝结在了硝烟中,刻在了历史上。

正义的一方激于道义的原则,做着殊死抵抗,但却代表着陈腐和落后。而先进的一方,为着贱买贵卖的特权,以最野蛮贪婪的方式轰开了天朝帝国的大门——这是任何一个天才的诗人也无以想象的历史悲剧。——马克思《鸦片贸易史》1842年

中国的大门被迫打开了。1842年8月29日,近代中国第一个不平等条约《南京条约》签订。条约规定开放五个通商口岸,上海位列其中。

有专家指证,他就是郭实猎。

条约签订的第二年,巴富尔来了。他是第一个英国驻上海领事。1843年11月17日,由他宣布上海开埠。

再一年,中美签订《望厦条约》;中法签订《黄埔条约》,美法同享英人在华特权,也就是“利益均沾”。

又隔一年,也就是1845年,上海道台宫慕久与巴富尔协定了上海第一个“土地章程”,明确上海县城以北830亩土地,也就是今天的外滩一带,归英国人管理,并划出了路界。这是中国近代史上租界的开始。

同年,又有了虹口的美租界;随后英租界向西扩张;

法国人从1849年开始,在八仙桥、卢家湾一带建立法租界。

1863年,英美租界合并,与法租界比邻呼应。

租界不断扩大。德、俄、意、荷等也来到上海,“利益均沾”,英美租界改名为“上海国际公共租界”。这是中国近代史上面积最大、历时最久的租界。

租界不断扩大的过程,也是上海从十六铺旁边的一座老城,变成奇特的三界四方、华洋杂处的都市的过程。这是那场战争后的变异。

在很长的时间里,海禁、闭关使偌大的中国只有一处通商的地方——十三行。

珠江边上的十三行,今天依然繁忙。每天进出货物上千吨、人流数十万,是中国服装批发集散地。

像是有一堵墙区隔一样,从人群中挪动几步,便有一安静处,是博物馆。

墙上挂着的是当年十三行买办的画像。他们也是商人,只是经营的行当为朝廷特许。画像的原件为油画,由洋画师为他们“私人定制”。在那样一个年代里,能有一幅自己的肖像油画,既得风气之先,也足见其显赫。

上海开埠后,已在十三行生根的老牌英美洋行即以敏锐的嗅觉,抢占上海滩。

买办们也紧跟而来。按天朝的规矩,官吏不与“夷蛮”交往,当然也是不屑交往。在清廷官员和洋商之间传话、代办的,就是这些懂英语、懂官场,熟悉“夷务”的买办。

吴健彰就是其中的一个。他也到了上海,后来竟还做了上海道台。

但这个上海道台却在一天的深夜里,从上海城高高的城墙上逃命。

“两个洋人用事先准备好的长布条,绑在一个62岁的清朝官员腰间,一寸一寸将他缒了出去,逃离了上海县城。”——姜龙飞 《上海租界》

今天,即使是上海人,也有很多已不知道上海有城墙了。这印刻了上海465年历史的城墙,如今只剩下这50米长了。洋人救上海道台的离奇一幕,就发生在这段城墙的不远处。

那是1853年,上海开埠十年,太平天国运动席卷半个中国,小刀会占领了上海县城,活捉上海道台。这个道台就是吴健彰。

吴健彰,广东香山人,小名“阿爽”,出身寒微,传说卖鸡为生,人称“卖鸡爽”,跟洋人学得一口英语,20岁起在“十三行”学做买办。鸦片战争后,他也到了上海,与英美商人合伙卖鸦片,积累了巨资。以后不断地捐银买官——最终谋得上海道台和江海关监督,面子上是因为他能讲英语、熟悉洋人“夷务”,是个“人才”。中国近代历史上的“官僚买办”就是这样的从“买办商人”转身而来了。

当了道台,吴健彰在政界和商界、洋人和清廷之间,闪转腾挪、左右逢源,将买办、商人、官僚三者之特性发挥到了极致。

其上司向咸丰帝呈递的考语冠冕堂皇:“洞悉夷情,驾驭得体,民夷均为畏服”。

果然当他被小刀会活捉后,洋人把他救了。救他的是两个美国人,而且美国领事也参与了。难道真是洋人“畏服”他吗?不是的。

这栋目前外滩建筑群中历史最悠久的老楼,是旗昌洋行旧址。作为鸦片贸易的一个主角,旗昌洋行也是在中国时间最长、规模最大的美国公司。

吴健彰从十三行始,20年的经营竟做了旗昌的大股东。到上海后他又成了怡和、宝顺洋行鸦片生意的合伙人。这就不难理解,洋人为什么要帮他翻过城墙逃走。没有了他,生意将有大损失。而那段城墙的外面是法租界。

和吴健彰一起逃走的,还有大量的平民。自1845年的《上海土地章程》签订后,租界在6、7年里发展都很缓慢。1853年,太平天国打过长江,富庶的江南成了战场,加之小刀会占领上海城,大批逃难民众涌入租界,租界人口从1853年前不到300人,骤增至2万;到1864年太平天国运动平息时,租界人口更创纪录地达到50万人。

华洋杂处由此开始。当然,仅仅是开始。

当时,小刀会不仅抓了道台还摧毁了海关,吴健彰海关监督的大印也不知去向。这时的“江海关”已是清廷第一大关税来源,年入超过130万两白银。

逃到租界的吴健彰谋划着如何靠洋人夺回他失去的东西,英美法三国领事则借机谋求更多的特权。

1854年6月有了交涉的结果,由英美法各派一人担任税务司,共同管理海关,这就是"江海关关税管理委员会"。洋人由此掌管中国海关半个多世纪。令人痛思的是,洋人掌控的中国海关竟是清政府中最清廉的衙门。

紧接着,吴健彰与英美法3国又签订了深刻影响上海历史的新《上海土地章程》,租界从此有了自己的行政机构——工部局,治安机构——巡捕房,军事机构——万国商团,特殊司法机构——会审公廨,租界的性质从单一的外国人居住地,变成了拥有“行政自治权”和“治外法权”之地。

鸦片战争的结果使上海开埠;1845年的“土地章程”画出了洋人的居住地;而1854年的新“土地章程”则让中国从此有了租界。一群逐利者的交易就这样写下了一座城市的轨迹。

但在上海开埠后的八十多年里,租界的管理机构,无论是公共租界的工部局,还是法租界的公董局,始终没有华人的一席之地。

虽然吴健彰很快因擅自签订丧权辱国协议被清廷革职,这时他的通晓英语、善与洋人交际等也都成了罪状,但“国中之国”的租界已改变不了了。

无论是买办商人,还是买办官僚,都是那个时代的风流之辈,但他们是如何产生又是怎样光鲜风流起来的,也许这才是历史的内涵。

当年小刀会捉了吴健彰,占领老城厢两年之久,两万清军层层包围也奈何不得。这背后是有洋人的暗中接济。直到吴健彰签署了《江海关组织协定》和新《上海土地章程》,才算断绝了给小刀会的给养。 待一切条件满足了,出兵协助清军剿灭“匪乱”。

这其中就有“洋枪队”。“洋枪队”是当年上海人的俗称,正式的叫法就是“万国商团”,这是一支由租界里的洋人组成的准军事组织。

1860年,又出现了一支“华尔洋枪队”,是由兵痞、逃犯和水手组成的雇佣军。

华尔,美国人。1860年到上海。没多久他竟成了清军中第一个洋将军。

老话说:“先有松江府,再有上海城”。这个从十六铺上岸的冒险者,好像是因循了这句老话,没有留在上海城或租界,而是跑到离上海老城40公里的松江。以松江为基地,重金招募雇佣兵。那时只要在外滩贴一张海报,就有冒险家成群结队而来。他们是水手、逃兵和流氓无产者,“品质低劣, 准备干任何冒险勾当”。短短的3年,竟让华尔成了中国近代史上“臭名昭著”的冒险者。

华尔出生在极具冒险基因的“航海世家”。11岁驾 “单桅帆船”,16岁辍学当了水手,随商船四处漂流,就来过中国。19岁时,美国西部加利福尼亚发现金矿,在通往西部的路上以及加州的群山中留下了无数冒险者的亡灵,但他还是去了;两年后他成为墨西哥湾的海盗。1860年4月华尔又来到中国,上海周边正处于清军和太平军的热战中。

这是一个疯狂年代里成长的疯狂冒险者。

1862年9月,在宁波慈溪与太平军的一战中华尔重伤身亡。吊诡的是,击倒他的竟是太平军中的洋鬼子。同年冬天吴健彰的继任者为他在松江建了一座祠堂。正中高悬的匾额上四个大字,“同仇敌忾”。华尔的祠堂早已荡然无存。但同样吊诡的是,祠堂也是被入侵者炸毁的,那是在中国人一场更大的灾难——日本侵华战争中。

徐家汇,西方传教士最早进入上海的地方。徐家汇藏书楼,始建于1847年,是当时教会收藏中西书籍之地;现隶属上海图书馆,收藏1949年之前的外文书籍。

我们在藏书楼找到了这本1930年出版于纽约的华尔传记。

传说中国有很好的军事服务机会, 有很多财产可以任意劫掠,而且,也许甚至有一个帝国可以攫在手中。这就是引诱华尔到中国去的幻想。

另一个细节是,华尔最初来中国是想参加太平军的。不过,当华尔发现太平军中并不缺乏洋人,清廷却迫切地需要外援,他改变了主意,因为奇货可居。

清廷对华尔十分倚重,华尔也确实赚了很多钱。当然他更大的收入则是抢劫。

这是1860年7月21日的《北华捷报》——“马尼拉兵(华尔洋枪队) 仍在松江附近从事劫掠, 中国人总有一天要和这些人算总账”。 这是一张代表租界英国商人利益的英文报纸。在这张报纸上,形容华尔最多的词汇是“暴行”、“残杀”、“掠夺”、“臭名昭著”。事实上,华尔短短3年在华的“事迹”一直遭到中外史家的垢病,但在当时,华尔的“英名”却引来了更多冒险家到上海跃跃欲试的野心。

这是目前发现的最早的一张,外滩全景照片。

到1880年,这片开埠前的滩涂,已有相当的规模,吸引着世界各地的淘金者。黄浦江上每天有近300艘外轮停泊。那时外滩就是个大码头,与十六铺相连。商贾、水手、传教士、外交官,还有罪犯和投机者在此上上下下,来来往往。

开埠十年后,最迟至1853年,上海取代了广州;到1864年,上海进出口占到全国的五成以上;出口多为茶叶和丝绸,进口纺织品和杂货,但最多的还是鸦片。

在1850年前,松江府很少能看见鸦片吸食者。三四十年间,市镇烟馆,少则十余,“多则竟至百余处”。巨量的鸦片已入中华之肌肤,“吸食者不特城市殆遍,即乡僻亦然”。

虽小小村镇,必有烟室,其中三五成群,所讲无一正经话。伤财费事,民生日形憔悴。——青浦《盘龙镇志》清光绪

鸦片泛滥几十年,竟成风俗。

以往招待客人,“不过水、旱二烟,今则家喻户晓,戚友盘桓,倘无鸦片,以为简慢。”——金山《重辑张堰志》1920

和平饭店闻名遐迩。它建成于1929年。今天已很少有人知道它过去叫“沙逊大厦”;更少人知道的是,沙逊是当年上海滩最著名的鸦片贩子。

这是一个庞大的家族,世居中东巴格达的犹太人。1832年大卫•沙逊到印度孟买,办沙逊洋行。派了他的次子伊利亚斯•沙逊到远东开拓市场。上海开埠后,他们马上设立上海分行。

1851年《北华捷报》的资料显示,刚创办6年的沙逊洋行,仅有2艘装载鸦片的船进港,空船驶离;而老牌的怡和洋行有18艘鸦片船进港;6船金银、8船茶丝、2船杂货等,共28艘船出港。

但20年后,怡和洋行第一鸦片贸易商的地位被沙逊洋行取代——

“1871年初,沙逊集团已被公认是印度和中国鸦片库存的主要持有人,他们是各类鸦片总数百分之七十的拥有者和控制者。”——《晚清西方企业,1842-1895怡和洋行调查》 1968年

这时,父亲大卫•沙逊已离世,长子阿尔伯特继承老沙逊洋行,次子伊利亚斯创立新沙逊洋行。1880年的这张外滩全景图上,这两对一模一样的建筑,就是两兄弟共同角逐上海滩的两个沙逊洋行。但这时,外滩上洋商们的敛财策略也发生了巨变。

1877年10月13日,新沙逊以8万两白银的价格,收购了原美商琼记洋行的这块土地。当半个世纪后建造沙逊大厦时,这块土地的价格已经翻了20多倍,价值白银170万两。

看上去似乎是伊利亚斯的随意之笔,却标志着新沙逊洋行在鸦片之外找到了一个新的暴利空间,从此开始涉足不动产投资。

沙逊大厦向北,仅仅相隔一栋建筑,现在的工商银行大楼,百年前正属于新沙逊同父的兄弟,老沙逊洋行。

当新沙逊涉足地产的时候,一个叫哈同的冒险家则给老沙逊带来了另一场投机。

哈同这个名字,今天仍然时常在上海人的口中听到,而说得最多的就是“哈同花园”。

作为上海地标性建筑群的上海展览中心,早年就是“哈同花园”的旧址。

和沙逊一样,他也是中东的犹太人,也是移民印度后加入英国籍的。所以他的英语一生都带着浓重的阿拉伯口音。哈同出身贫寒,从小靠着沙逊慈善读了点书,后来又进了沙逊洋行,从看门做起,因精明过人被派往上海。

但哈同一举成名,是在他到上海十多年后。1883年,法国为扩大在越南的殖民地进而进入中国云南,挑起了中法战争。最初的几仗如马尾海战等,清军失利。但1885年清军取得镇南关大捷,这关键性的一仗使法军陷入困境。这是清军自1840年后少有的胜仗。

于是,租界里的洋人一时间人心惶惶,担心租界被收回,大量抛售不动产。地价由此暴跌。连老沙逊洋行也准备走人了。这时,只有哈同一人力主逆流而动,为东家大肆置地建屋。理由是清廷与外国人打仗,是没有例外的,他们只想求和求太平。

果然清政府“不败而败”,主动妥协,与法国签订《中法条约》。《点石斋画报》画下这让中国人悲愤的一幕。

但哈同押对了赌注。租界的地产价格随之飙升,老沙逊洋行上下“莫不服先生之见”,它净赚了500多万两。

这是一笔巨额的快钱,转手之间的利润,竟超过了沙逊5年贩卖鸦片的收益,但哈同只分得1000两银子回报。他自然嫌少,开始寻求自己的发财机会。

这是1870年的南京路,但在1906年之前,没人看好它。

一天,有人预言这里将成为上海最繁华的中心,结果所有的人都嗤之以鼻。但它后来就是成了寸金之地——中国最有名的商业街。第一家大百货公司、第一部电梯、第一个真人的时装模特、第一场时装秀都诞生在这条街上。

那个最早预言南京路崛起的人,就是哈同。

“居虹口、南市之中,西接静安,东达黄浦,揽其形胜,实为全市枢纽,其繁盛必为沪滨之冠。” 1880年代哈同发出这段宏论时,没有人相信,只有哈同从1880年代末开始收购南京路周边的土地,当时地价每亩只有白银二十两。十多年后,南京路的两侧竟有44%的土地被哈同一人收入囊中。

但故事远远没有结束。

1906年,哈同自立门户已5年。他宣布斥资六十万两白银,从印度进口400万块硬质铁藜木铺设南京路。他雇了120名筑路工,用了两个半月,结果南京路成了远东最平整、最豪华、最方便的现代马路,不仅轰动全国,而且地价飞涨。时人戏称:“北京的蓬尘,伦敦的雾,南京路上的红木铺马路。”

上海历史博物馆收藏的这块铁藜木,是南京路故事的开始。

完成南京路的转型后,哈同就开始出租两边的土地。他规定南京路沿线只能建造高质量的高楼大厦,甚至限定了楼层和造价。果然不出哈同所料,南京路很快聚集起永安、新新等四大百货公司,南京路变成了上海城市的中心。

仅仅20年,预言实现了,哈同获得巨大回报。 他从刚到上海兜里只有6块银元的“洋装瘪三”一下被誉为“远东首富”。

但是,所有的显赫都是光鲜的表象。更多的真相往往隐在历史幽暗的深处。

他的钱是哪来的呢?和很多的冒险家一样,哈同的钱主要还是从贩卖鸦片中攫取的。

中法战争后的那次投机为沙逊赢得了巨额暴利。但创意、执行的哈同只得了不多的银两。大概是沙逊知道他不会满意,也可能因为哈同是赚钱的机器,反正在1885年沙逊与他的伙计合作开了一家“洋药公所”,一起卖鸦片。此后20年里,他们共卖出了40多万箱鸦片,哈同和东家各分一半。到了20世纪哈同自己单干,更是了不得。1906年清政府颁布了“十年禁绝鸦片”诏书,鸦片商纷纷抛售,价格急剧下跌。但这个冒险家却反向而行,不仅将自己1万箱鸦片压住不动,还低价购入。研究表明哈同囤积的鸦片有五吨之多。后来正如他预料的,在列强的干扰下,禁烟不了了之,结果奇货可居,鸦片价格在几天里飚升30%。哈同再一次赢了。有鸦片的陪伴,精明的哈同终于成了“远东最大地产商”。

哈同之后,沙逊家族也成了地产大亨。从大卫•沙逊到中国算起,到1921年沙逊家族已到了第四代。维克多•沙逊是老沙逊的曾孙。他在这一年将新沙逊洋行总部从香港迁到上海。

这个沙逊是一个航空爱好者,在“一战”中参加英国空军,右腿负伤成了跛脚。但在生意场上他还是像空中作战一样迅猛果断。现在上海人口中常说的沙逊,就是指这个“跛脚沙逊”。

1929年,他耗资300万在外滩南京路口建造77米高的“远东第一楼”。沙逊大厦落成时,引来人们的惊叹——“如同身处世界中心”。这个沙逊家族的新掌门人维克多•沙逊相信,只有这样的建筑,才能匹配上海的绝世风华。

于是,它成了当年“东方最奢华”的华懋饭店,1949年后这是驰名中外的和平饭店。在很长的时间里它被视为“大上海的客厅”:这里住过上百位各国政要和文化名流;抗战胜利后,15万淞沪日军受降仪式在这里举行;1964年,周恩来在这里会见法国总理,揭开新中国外交新篇章;1998年,汪辜会谈在这里载入史册……

无论历史的信息怎样隐秘,它被封存了多久,绵延近一个世纪的鸦片贸易给中华民族留下的创伤和悲惨,和平饭店乃至整个外滩就是我们最好的凭吊处。

没有鸦片贸易就没有沙逊们的显赫。但冒险家们再富有也不会主动放下鸦片买卖。1920年代,鸦片贸易才被全面禁止。但这时沙逊们的腰包早已装满,他们以更大的规模投资地产。

1921年跛脚沙逊到上海之初,新沙逊洋行所掌控的地产。最初买进的地产总价共98万两,这时的总估价已经高达1329万两,翻了13倍。

此后,跛脚沙逊十几年间拥有了大小建筑1900幢,占地40多万平方米,每年租金的收益就高达350万两。

财大气粗的跛脚沙逊特别热衷于建造高楼。向空中借空间,当然为的是赚更多利润。但另一方面这又是一种炫耀和象征——炫耀他的财富,以象征沙逊洋行永恒不倒。

冒险家们就是这样改变了上海的天际线。到1949年前,上海28幢十层以上高楼大厦中有6幢属于他的沙逊洋行。

于是鸦片攫取的黑色钱财,在地产中“洗白”了。当年的鸦片商人,已经变成“房地产大王”,这一代冒险家的面目更加复杂,难以评判。

到1940年代,沙逊家族在中国的资产已经高达50亿法币,跛脚沙逊毫无争议地成为上海首富。资本游戏让沙逊家族如鱼得水,上海,同样在资本的游戏中偾张。

当然,冒险家们财富的象征远不止这些高楼,还有高楼背后的石库门。

现在可以查到的最早石库门是建于1860年代,当年公共租界的兴仁里,位于宁波路、河南路东北角。现在可以见到的比较早的石库门是西成里,建于1926年。当然挨着西成里的新天地更早。在这里的石库门里,1921年召开了中国共产党第一次代表大会。

与高楼大厦相比,上海人更亲近的是这石库门。

这里的锅碗瓢盆、苦辣酸甜、精打细算、亲和实在……正如贺友直先生的画作,触动了上海人心里柔软、真切的记忆。

然而,在这里拍照的游客们可能完全想不到,这最有上海风情的石库门,却是冒险家们精明计算的产物。

因战乱大量难民不断涌入租界后,有限的土地内怎样容纳暴增的人口居住,成了迫在眉睫的问题。于是有了石库门,它的外形脱胎于江南传统民居,但内部采用欧洲联排式的格局,这样可以在当时的技术条件下最大限度地节省土地、提高房间的数量和密度。

只要有利可图,自然少不了哈同、沙逊们的一份。在造高楼大厦的同时,那些“大亨”们在石库门里同样赚得钵满盆满。当然石库门是用来赚钱的,不是他们住的。沙逊住在西郊豪华的别墅里,哈同住在“哈同花园”里。

哈同花园是一座中西合璧的园林。不知为什么,信奉犹太教的哈同晚年在这里念经拜佛,并广做慈善,收养了20多个孤儿。哈同于1931年在这里去世。10年之后,他这座“盖世无双”的花园在一场大火中毁坏,园林也逐渐荒芜。

沙逊则在太平洋战争爆发、租界被日本人占领后,走了。1961年,他在美国去世。

除了建筑,很少在上海能找到沙逊家族的痕迹了。只有和平饭店一角的墙壁上,挂着一幅饭店员工自己画的跛脚沙逊的素描肖像。好像有什么寓意似的,一个可以遮天蔽日的家族如今留在人们印象中的就是这寥寥数笔。经过百年岁月冲刷剩下的就叫洗练。

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载

暂无列表